在法制史的研究中,除了利用律例、則例、會典、官箴、刑案匯覽、判例判牘等傳世文獻外,最為重要的要數檔案資料了。近年來,由于學界研究視野的地方轉向,那些提供了大量細致入微、具體詳盡、鮮明逼真、直接反映清代地方衙門司法制度與實際運作資料的州縣訴訟檔案受到研究者的青睞。本文擬就近三十年來國內對清代州縣訴訟檔案的整理與研究情況做一梳理,以期能為廣大學者進一步利用檔案提供方便。

一、對清代州縣檔案的整理

本文所討論的清代州縣檔案主要是指保存在檔案館、圖書館或博物館里的官方檔案。又因訴訟檔案往往散見于吏、戶、禮、兵、刑、工六房或其他如鹽房、承發房之中,并不單獨分類,故本節的討論從州縣檔案的“整體”出發。

作為一省之內最小行政單元的清代州縣,其數量在不同時期是有變化的,大體而言,有100個以上的普通州和1200到1300個普通縣。這些州縣按清朝制度的規定都有著自己的行政檔案,但由于政權更換、天災人禍等原因,能幸存到今天的并不是很多。盡管如此,其數量仍不可小視。國家清史編纂委員會白成立以來,就積極開展了對各地檔案的清查調研工作,僅就國家清史委《檔案調研報告》中《全國各省、市、縣檔案館、圖書館、博物館館藏清代檔案要目》來看,其卷數就相當浩繁,內容也非常珍貴。如河北省檔案館“臨榆縣全宗檔案”(1840一1911年)中保存有該縣販賣私鹽、膏捐、偷盜、賭博、私吸洋煙等方面訴訟案件,遼寧省檔案館就保存有奉天巡警道(1907年)15卷、奉天調查局(1907-1911年)20卷,遼陽市檔案館就保存有遼陽州警務長公所(1906-1911年)537卷、遼陽地方初級審判廳(1910~1911年)9卷、遼陽地方檢查廳(1909-1911年)743卷、遼陽州衙(1877~1911年)17123卷,為我們研究清末司法制度變革提供了珍貴史料。[1]除此之外,國外也有一定數量的州縣檔案散存。

自1980年開放歷史檔案以來,清代州縣檔案的收集、整理、編目、保管、利用工作得到進一步推進。1991年,全國明清檔案目錄中心成立,該單位開始對國內外清代檔案信息進行跟蹤收集,建立了明清檔案全宗目錄數據庫,并于近三十年來國內對清代州縣訴訟檔案的整理與研究2612000年出版了《明清檔案通覽》。清代州縣檔案歷來受到地方各級檔案館的重視,從檔案分級上來說,基本上都被劃為重要檔案,在整理、著錄方面也都得到優先考慮。到目前為止,全國各地方檔案館所藏清代州縣檔案基本都經過系統的整理,大部分都編有目錄,實現了“有規可循,有目可查”。但值得注意的是,這些目錄大都是傳統式編目,尚未來得及按照《明清檔案著錄細則》等標準格式著錄。而且80%以上只著錄到案卷級,而未細到文件級。少數檔案館已建立有清代檔案目錄機讀數據庫。另外,有些檔案館也存在著部分清代州縣檔案尚未整理完畢的情況。[2]

以下僅就為學界關注度較高的幾種檔案的情況做一概述:

(一)淡新檔案

“淡新檔案”是清乾隆四十一年(1776年)至光緒二十一年(1895年)淡水廳、臺北府及新竹縣的行政與司法檔案,日據時代由新竹地方法院承接,轉送覆審法院(即后來的高等法院),1937年再轉贈臺北帝國大學文政學部史料科之“臺灣史料調查室”,供學術研究之用。戰后移交臺灣大學法學院,先由文學院陳惠馨教授保管,嗣后由法律系戴炎輝教授命名及主持整理工作,將檔案內之文件分為行政、民事及刑事三門,門下并分類、款、案、件全檔共計1163案,19152件。此檔案類別以行政編最多,年代以光緒年問最多。全部檔案原件及33卷微卷于民國七十五年(1986年)由戴炎輝移交臺灣大學圖書館特藏組珍藏,清點實得總案數為1143案,共19281件。

在現存的清代臺灣省、府、州、縣廳署檔案中,以“淡新檔案”最具規模。此檔案為研究我國清治時代臺灣行政、司法、經濟、社會、農業等極有價值之第一手資料,故對研究臺灣法制史、地方行政史、社會經濟史等深具學術價值,彌足珍貴。從1988年開始,以臺灣大學圖書館為主體,對淡新檔案的微卷、原檔做進一步的保存和數字化工作得以展開;1998年臺大圖書館執行“國科會計劃”《數位圖書館與博物館》的“淡水河溯源計劃”,將淡新檔案中有關淡水河流域的資料選出103案共2104件檔案加以數位化掃描,首開淡新檔數位化的工作。2001年起臺大圖書館和其他公家單位一起加入“國家典藏數值化計劃”,為期5年。除了數位化外,現已整理出版紙質檔案《淡新檔案選錄行政編初集》4冊、《淡新檔案》28冊。[3]

(二)巴縣檔案

此檔案系四川大學歷史系的馮漢驥教授于1953年在重慶巴縣樵坪鄉的一座關帝廟中發現。初期先后由西南博物館、四川省博物館、四川大學保管。1965年3月正式移交四川省檔案館。四川大學留有部分抄件。清代巴縣檔案進館后,省檔案館便組織力量對其進行了搶救與保護,編制案卷目錄9冊,已裱糊乾隆至同治年間檔案908898張,縮微1058盤67331卷。檔案數量共計113020卷,其中司法檔案99601卷。案卷起止時間由清乾隆元年(1736年)至清宣統三年(1911年),包括乾隆、嘉慶、道光、咸豐、同治、光緒、宣統共七朝176年的歷史;清代巴縣衙門檔案按吏、戶、禮、兵、刑、工等分房立卷歸檔。按訴訟性質、問題分為21個專項,包括司法體例L總類)、命案、地權、房屋、借貸、欺詐、家庭、婦女、商貿、斗毆、盜竊、租佃、賭博、煙泥、水道、工礦、宗教、契稅、移關及其他類。

20世紀80年代后期,四川省檔案館與四川大學歷史系合作編纂了《清代乾嘉道巴縣檔案選編》(上、下兩冊)。分別于1989年、1996年出版,兩冊總字數達143萬。上冊目錄較簡,檢索不便,下冊出版時在目錄上列出了每件檔案的標題,并附了上冊的細目。1991年,四川省檔案館編纂出版了《清代巴縣檔案匯編-乾隆卷》,計32萬字。此書按六部分類,每部又按問題及時間先后依次排列。[4]后因經費不足,未能繼續出版,甚為遺憾。

(三)寶坻檔案

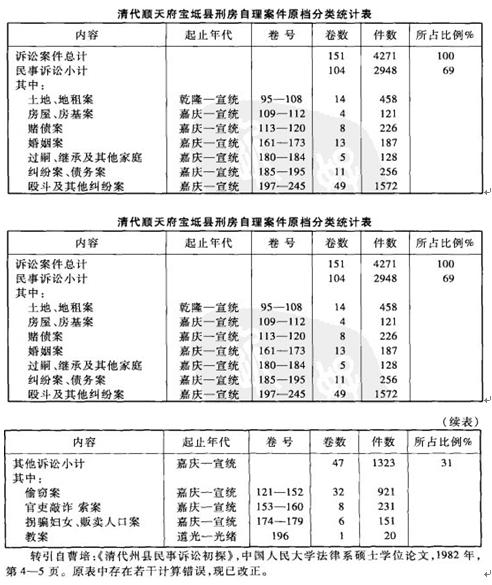

順天府寶坻檔案現藏于國家第一歷史檔案館,約41893件(冊),時問起止為雍正元年(1723年)到宣統三年(1911年),此檔案做成的縮微膠片早為學界利用。根據曹培的統計,在4271件訴訟案件中,民事訴訟案件就有2948件,占了整個訴訟案件的69%(詳見下表):

(四)南部檔案

《南部檔案》是近年為國內外所熟知的珍貴地方檔案,2003年10月人選第二批《中國檔案文獻遺產名錄》,次年12月,被列入國家清史纂修工程項目。

此檔案是目前發現的歷時最長的清代地方檔案,上起順治13年(1656年),下止宣統三年(1911年),共計256年。它于1960年發現于四川省南部縣公安局一間堆放雜物的庫房,1965年移交南充地委檔案科。之后有1965年春、20世紀70年代末、1984--1986年、2005--2009年的四次整理。1965年春的整理十分粗疏,僅僅做了按冊編號的工作。20世紀70年代末整理主要工作目標是“成卷編目”,但由于檔案浩繁,沒有取得實質性的成果。第三次整理的目標是以時間為序、按房排列、分盒存放、編寫目錄。最終編撰出目錄23本,裝盒1873盒,清理出檔案18070卷。從整理出來的檔案目錄看,訴訟檔案案卷數占了全部檔案的61.27%。

從2005年開始,根據國家清史會的要求,完全按照1994年10月1日公布的《明清檔案著錄細則》規定的標準進行的第四次整理得以展開。這次整理由西華師范大學歷史文化學院與南充市檔案館合作進行,歷時5年,最后核定其檔案數量為18186卷84010件,現已出版《清代南部縣衙檔案目錄》,該目錄共計500萬字,具有整理科學、著錄規范、目錄宏富、題名精煉、編排清晰等特點。[5]

(五)冕寧檔案

清代四川冕寧縣,是一個漢、彝、藏、回等多民族聚居的縣,冕寧檔案的整理為我們研究少數民族地區的基層管理、土司的司法活動以及國家法律在少數民族地區的執行情況等方面提供了珍貴的第一手資料。2005年,四川省檔案館對這批檔案進行了整理與制作微縮膠卷。此檔案上起康熙四十六年(1707年)至宣統三年(1911年),歷時205年。整理出的406卷檔案中,除5卷為民國后的檔案外,其余401卷均為清代檔案。該檔案現藏于冕寧縣檔案館。另早在1986年,四川省民族研究所和四川省檔案館還從四川檔案館所藏清代冕寧縣檔案資料中整理出《清代冕寧縣彝族檔案資料選編》,計22萬字。此外還從清代巴縣檔案中整理出有關馬邊彝民的資料約2萬字。[6]

2008年,四川省檔案館選編了《巴蜀擷影--四川省檔案館藏清史圖片集》,此書從吏役管理、政令貫徹、政務運作、民俗工商、民族事務等五個方面擇取了《巴縣檔案》、《南部檔案》、《冕寧檔案》、《會理檔案》等檔案館的原件,并彩印出版。書中的絕大多數圖片系首次向社會公開,很多檔案的內容和形式都罕見,鮮為人知。唯內容比較分散且檔案數量少,作為對檔案的初步了解尚可,但要對它進行深度利用則很困難。[7]

(六)紫陽檔案

紫陽檔案是指現保存在陜西省檔案館的清代陜西“紫陽縣正堂檔案”。此檔案共保存清代檔案約300卷,時間自道光九年開始,歷道光、成豐、同治、光緒、宣統五朝。內容主要為土地契約與糾紛。目前已完成搶救裱糊工作,并經初步整理,有簡易案卷目錄。

此檔案的最大特點在其發生地為西北地區,在一定程度上彌補了檔案的空間布局,對互補互證其他幾個地區的檔案內容、探討全國范圍內不同區域的州縣司法管理的共性與異性會大有裨益。

(七)黃巖檔案

2000年7月,浙江省臺州市黃巖區的一場大臺風掀開了一幢老房子的屋頂,有人意外發現了藏在墻壁里的用棕樹皮包裹的古老文書,后被定名為“黃巖訴訟檔案”。此檔案包括訴狀的狀式、副狀、證據和審理的記錄等司法文書約110余件。后經第一歷史檔案館修復后得到78份訴狀,時間跨度為同治十三年(1874年)到光緒十五年(1889年),前后歷時共16年。

黃巖檔案的數量對于眾多的州縣檔案而言,顯得微不足道,而且它也不是我們所說的通常意義上的“檔案”,但是田濤一行對它的整理的精細度在大陸卻是前所未有的。他們首先按檔案年代順序統一編號,然后將原件按比例縮小影印,并逐一點校。不僅如此,他們還采取法律人類學的方法,將檔案所記錄的案件發生地與該檔案所記錄的情況進行實地調查核實,以進一步探求其歷史變遷。[8]其整理方法與研究思路都值得后來者借鑒和學習。

二、對清代州縣訴訟檔案的研究

大陸學人對清代州縣檔案的研究主要集中于史學界。就中國法制史而言,研究者更多的是去梳理法律制度及變遷的歷史。早期利用檔案進行研究的為數甚少,其中曹培、鄭秦、吳吉遠較為引人注目。[9]

1982年,中國人民大學碩士生曹培在其導師張晉藩的指導下,利用《寶坻檔案》完成r碩士論文《清代州縣民事訴訟初探》。曹培認為,從統治者的態度來看,清初對民事訴訟是不夠重視的,后來逐漸重視起來,就檔案來看,從乾隆到宣統年間,四月至七月是照常受理戶婚田土案件的;從整個州縣自理訴訟中各類案件所占的比例來看,民事案件約占全部“州縣自理”案件的一半以上;清代州縣之內存在一個官府與鄉里相通、血緣與地緣、族權與鄉權相結合的嚴密的訴訟組織;州縣對民事糾紛的處理方式有官府調處,鄉保調處,族長、親友、鄉紳調處;調處貫穿于訴訟過程的始終,調處人也不拘形式,由差役、鄉保、族長、親友、中證人隨意組合,上訴州縣后調處息訟的民事案件有一定范圍;在民事審判中遵循綱常倫序,唯禮定分、以讓化爭、導民于義,禮義親族、誼全姻睦(發表論文改為“以禮化爭、昭和雍睦”)的原則。后經修改,發表在《中國法學》1984年的第2期上。同一時期,鄭秦在導師張晉藩的指導下,利用順天府全宗檔案、興京縣公署全宗檔案、獲鹿縣檔案等州縣檔案完成了其博士論文《清代司法審判制度研究》,后由湖南教育出版社出版。該書中,鄭秦對地方審級的設置與管轄、地方專門機關的司法事務、地方機關長官的獨任審判、旗地糾紛的審理、刑名幕友制度與司法進行了實證研究。關于民事審判與調處息訟制度,鄭氏認為:州縣自理案件的基本審理原則是調處與責懲相結合,具體到案件中,可能是調處成分多些;縣官批詞若批得好,可在“訟起之初”平息糾紛;由當事人或監護人出具甘結、保狀等,州縣官作出指示即可結案;州縣自理案件的調處是訴訟內調處,民間調處是訴訟外調處;調處息訟是合法的,是行之有效的一項司法制度,其社會作用歸根結底是使既定的社會秩序得到穩固。

鄭秦利用寶坻檔案還對旗人的特別司法管轄、宗室覺羅的司法審判制度作了探討。他認為,旗人的司法特權一般來說被維持在國家法制統一的前提下。法律規定了換刑、減等、理事廳等特別內容,但又賦予地方官會審的權力,尤其是死刑案件,仍須經刑部統一辦理,原則上不能折免。康熙中葉以后,八旗子弟迅速腐敗,當他們成為社會不安定因素,而他們的法律特權要求可能超出最大限度時,清廷修訂律例加以治理。乾隆、道光多次修律例,使得旗人一般刑事犯罪的折枷、換刑、免遣特權實際上已被廢除,一律按《律例》定擬執行,與普通民人別無二致。清朝統治者建立旗人的特別司法審判制度,不僅有利于維護滿族在全國的統治地位,使其不至于被融化在漢族的汪洋大海之中,而且也有利于保持八旗作為國家專制權力的威懾和鎮壓力量。[10]

這一時期利用檔案進行研究的,比較重要的還有吳吉遠利用《巴縣檔案》、《順天府全宗檔案》對州縣政府司法職能的研究。1992年吳氏在四川大學師從柯建中、冉光榮完成了《試論清代前期州縣政府的司法職能》的碩士論文。同年考入中國人民大學清史所,在隨后數年師從王思治教授完成了博士論文《清代地方政府的司法職能研究》,后經修改出版。該書對州縣政府的司法組織結構、刑名幕友在地方司法中的作用做了研究,并認為地方官的素質、官場陋習以及代書、訟師、紳衿都對司法有消極的影響,地方政府的司法職能由于權力高度集中必然失調。[11]

盡管在早期已有上述學人利用檔案進行了頗有影響的實證研究,但它并沒有成為后來研究者普遍的學術自覺,學界更多的還是利用已經出版的傳統文獻,很少有人走進檔案館。而近幾年來,西方學者,尤其是美國、日本學者利用檔案取得了卓越的成績,他們的著述與演講無論是在研究視野還是在理論推進上都影響著國內的研究者,也由此推動了國內州縣檔案的整理與研究。綜其大要,近幾年的研究主要表現在以下幾個方面:

(一)材料取向與方法反思

近代以來,西方法律體系被引進到東亞后,中國法律史的研究便深受西方法律的框架和概念所影響,以致形成了以西方的話語分析中國傳統法律文化的習慣,比如將中國傳統的法律分割為“財產法”、“行政法”、“經濟法”等與現代相近的各類部門法。近年來,隨著檔案的逐漸開放,尋找歷史時期的“法言法語”成為學界的普遍追求。他們認為,中國法律史的研究應當充分認識到州縣州縣訴訟檔案的整理與研究檔案的學術價值,做回到歷史情境中的努力,盡可能運用檔案材料把當時的問題說清楚,而不必受制于所謂理論框架的束縛。在注意使用合適的檔案材料、材料與結論的相關性以及對細節問題的厘清的基礎上,如實反映歷史事實,才能對中國法律制度的研究有更為準確的認識。沿此思路,也有人撰文指出,要重新認識或糾正一些不符合歷史語境的概念或詞匯。比如用“重情”、“細故”或“自理案件”、“命盜案件”來取代時人通說的刑事、民事劃分,用“政務”替換“司法”,等等。[12]

(二)司法中的“人”

訴訟中的各種活動是靠“人”去推動與進行的,由于律例、會典之類的資料對基層記載簡略,常不能使研究者對某些群體作深入的研究,而原始檔案能為我們提供意想不到的非常豐富的細節,也為我們進一步對“人”的研究提供了可能。如由于受檔案資料的限制,研究者對衙門確認的“代人寫稟帖和訴訟狀紙”的具有“合法”地位的官代書的研究沒有引起足夠的重視。事實上,具有合法身份的官代書,在清代各州縣均存在,且歷時久遠,它作為聯系官府與民間司法訴訟的一個“紐帶”,對清代地方司法秩序的穩定與發展起到了重要的作用。又如,一說到差票,人們總會聯系到差役持票危害百姓的場景,而從檔案中則可以看出,官方為減少差役對鄉民之敲詐與勒索,在差役數量、時間限制、收費標準等方面有嚴格規定,在實踐層面,也能看到大量差役因不法行為而被處罰的案例。至于差役始終是衙門與鄉村共同譴責的對象,其原因,除了差役本身收入少、地位低、官場陋習的影響等因素之外,傳統體制對他們的不關照應是其根本原因--而這不是州縣官自身所能解決的。再如對一些特殊群體參與訴訟需要有抱告的研究,也大大地深入了“人”在司法活動中的表現。[13]也有學者以司法檔案以及其他具有直接史料價值的法律文獻材料為中心,對民事訴訟主體--士、農、工、商、僧道、眾人、婦女等的類型化研究,探討了清代“差序格局”的倫理關系,家庭、宗族、行會、社區等社會組織與國家權力的內在聯系,解決了不同人群在清代的法律和社會地位,闡明了清代社會秩序穩定與發展的內在機制。[14]還有學者以巴縣檔案的訴訟材料為中心,探討了商人、鄉約、客長、保正、行幫等群體與國家在地方秩序建構過程中的作用,認為黃宗智“第三領域”的分析框架僅限于對鄉保、衙役在民事訴訟過程中作用的理解,缺乏完整性,因而應納入清代社會政治結構的整體中去把握“第三領域”,使其理論獲得更大的包容性。[15]

(三)官方裁判依據

1996年9月2113至23日,美、日學者在日本鐮倉召開了一次國際學術研討會。會議主題為“晚清帝制中國的法律·社會·文化--日美研究者問的話”(Law Society,and Culture in Late Imperial China:A Dialogue between American and Japanese Scholars)。此會中,兩國學者就清代州縣判案依據提出了兩種截然相反的觀點。[16]之后的十余年里,對此問題的探討就沒停止過。我國大陸研究者利用檔案對他們的爭論有更進一步的探討,其結論也越來越明確。

里贊對黃宗智依律的觀點提出了質疑,他認為遠離中心的基層州縣在國家權力體系當中是擁有自主性的,而這種自主性則集中反映在州縣的全權及其實際的運作,尤其是審斷上。這表現為州縣對整個糾紛解決程序的靈活把握。在“告與理、理與準、準與審、審與斷以及斷是否依律”的審斷各個環節七,只要可以平息訟爭,州縣可以采取其自認為合理的方式對爭議給予審斷,故其審斷時主要考慮的并不是完成整個審斷程序及嚴格適用律例,而是自主靈活地掌握程序與規則,綜合運用情、理、律,以最便捷有效,也最能為當事人接受的方式了結糾紛,從而維護地方社會的安定與和諧。[17]

趙娓妮以南部檔案為基礎并結合《樊山政書》等典籍文獻,對“悔婚”、“買休賣休”、“奸情”等案件進行了考察,認為縣官的審斷均未嚴格比照《大清律例》,而是存在著一種“從輕”的取向。[18]

吳佩林通過對南部檔案的考察,梳理了縣官判案的基本思路。就衙門對“嫁賣生妻”行為案件的判決而言,他認為縣官對律例的態度上只是參照并不嚴格執行,他們有著自己的判案邏輯,即嚴懲藉嫁圖索等惡劣行為;成全“傳宗接代”行為;對于貧窮不能度日或夫妻恩義已絕的,衙門一般不會將嫁賣之妻判歸前夫;對于不通家人或族人知曉的嫁賣行為,衙門一般不予支持;對婦女違背倫理綱常的行為,如犯“七出”而被嫁賣的,嫁賣行為通常會得到衙門的支持等。從衙門的這種判案邏輯可以看出,《大清律例》的相關規定所起的作用更多是行為導向,體現出官方利用法律規定堅守倫理道德的特征。衙門的判決,與其說是對嫁賣行為的懲治,不如說是對籍嫁圖索等無賴之徒的切齒痛恨與弱者的同情。而對弱者的同情中,更多表現出的是對“糊口經濟”的無奈與民間“傳宗接代”需求的容忍。[19]

俞江通過對寶坻檔案中的爭繼案件考察,認為州縣審理自理案件,既不是黃宗智所認為的按照制定法辦案,也不是嚴格意義上的“情理”的適用,作者對民間與官方所認可的“長房次子”、“立繼人撥產給親支近房”、“葬祭儀式”等立繼規則的探討,認為清代民間暗含著“實在性”的規則,從縣衙審理來看,清代州縣審理不僅僅依靠制定法,而且是圍繞著規則作出裁決,而“情理”往往是規則的籠統表達。[20]

范金民以出版的巴縣檔案所記載的工商人戶承應官府差事的訴訟內容為基礎,考察了清代重慶的商貿行為。他指出在特定的地區和時代背景下,清代重慶的牙行、鋪戶、匠作加工業、生活服務業以及運輸業,皆需承值應差。官府在審斷相關訴訟時,大體上按以下原則進行:一是賦予相應行戶鋪商經營特權,嚴格劃定經營范圍;二是滿足行戶鋪商要求,規定或強調一切交易均需入行;三是對差事內的把持予以支持認可,尤其是巴縣衙,對承應差事的行業之把持行為和訴訟都持支持態度。縣衙判案的依據既不是大清律令,也不是官衙告示,而單憑是否承應差事,是否遵守同行約定。而在江南地區,官方對于關于承值應差商業訴訟的態度與裁斷則與重慶明顯不同。[21]

鄧建鵬依據黃巖檔案,認為縣官斷案(甚至包括刑事重案)既不是依據法律,也不是訴求于情理,卻是來自于“直觀感覺”的裁斷,這背后的基本原則是息訟、止訟。[22]

張渝通過對巴縣檔案中商業訴訟審理的考察,認為清代的商事紛爭審理仍然需要依循律例的相關規定,在律例無明文之外,行規也有獲得實定性的機制,且行規自地方官府出示曉諭之時即已具有確定性,地方的商業慣例和商人團體制定的行規是審理的主要依據,但當法律與行規都缺失時,“情理”則成為地方官員斷案的依據,同樣也具有確定性。[23]

劉聽杰通過對南部縣檔案中“義讓”、“轉房”案件的考察,認為“情”包括了人情、案情以及風土民情。當習慣為國家法律所不禁,則州縣官大膽運用,直接將民情引入審斷;當其為國家律例所禁止,但考慮到地方的特殊性,州縣官雖然不直接引用,但仍常以人情為借口,以看似通達人情,實則遷就習慣的方式進入審斷,傳統中國法因為“情”,而有了更廣泛的含義。[24]

(四)官方制度表達與實際司法

制度的表達與實踐的背離與統一對于準確認識清代地方法律與社會有著重要的理論意義。[25]比如學術界一般會認為,縣級衙門是清朝國家對地方控制最基層的行政設置,州縣官作為正印官,其司法是國家行使司法裁決權的終點。而吳佩林通過對南縣檔案的研究則證明縣級以下的行政官員,如縣丞、巡檢等在其管轄區也具有司法裁斷權。萬事胚胎并非僅始于州縣衙門,而是始于縣以下的基層行政官署。對于州縣官佐雜的司法問題,前人的研究多依據制度層面的規定,認為其不具有司法裁斷權,而檔案記載的情況卻與此相反。檔案對他們斷案職能的記載也沒有因“佐雜人員不得擅受詞訟”的規定而有絲毫的隱瞞,而是白紙黑字明確地記在檔案中。由此可見這已經不是秘密,而是公開的事實。又如農忙止訟、定期放告、設立循環簿與定期結案是清代州縣衙門審理民間細故的制度規定,但在具體的司法實踐中,并沒有得到完全執行。個中原因除了制度規定的理想圖景與傳統社會主客觀條件的限制之間存在著矛盾外,也與州、縣官對自理案件有較大的自由裁量空問有關。研究者還進一步指出,現在的研究常常把一些制度的規定作為立論的前提,并沒有對“制度規定與司法實踐的不一致”保持足夠的警醒和應有的學術自覺。[26]

(五)少數民族地區司法

一般認為土司司法活動在清雍正改土歸流以后逐漸消亡,張曉蓓通過對冕寧檔案的研究則認為,一直到清末,冕寧的土司還在流官的管理下參與地方的司法活動。活動內容涉及組織士兵維護治安、參與審判與凋解、協助緝拿逃犯,但土司的活動受到國家的監控,這是清代少數民族混居地國家通過土司管理民族事務的最好體現,也是流官與土官管理、協助、配合共建社會秩序的現狀。[27]李艷君的研究則表明,在清代,對于西南邊疆地區少數民族案件,無論是民事案件還是刑事案件,都由其所屬州縣管轄,并按照與漢族相同的司法程序進行審理。[28]

除上述之外,廖斌、蔣鐵初利用巴縣檔案從立法規定、司法慣例、司法實踐三個層面對刑事案件加以考察,認為官方在民事案件與刑事案件的受理上存在著區別對待的問題。[29]鄧建鵬利用黃巖檔案訴狀與訟師秘本的記載作比較,認為訟師秘本直接促進了夸張及“聳聽”式的黃巖檔案的訴訟風格,之所以如此,與衙門對待詞訟的態度有密切關系。[30]除此之外,也有學者利用檔案對訴訟過程中的訴訟費用、狀式條例,民事糾紛何以鬧上衙門,以及土地買賣中的習慣與糾紛等問題進行了實證考察。[31]

三、現實的問題與未來的可能路向

以上所論大體上反映了國內對清代州縣訴訟檔案的整理與研究概況,就其問題而言,大致如下:

第一,我國大陸對清代州縣檔案的整理與我國臺灣地區、國外相比,還處在零敲碎打的階段。遠的不說,就以《淡新檔案》為例,我們可以方便地在圖書館、網上看到此檔案的彩色圖片或整理資料。而大陸,采取的方式,大多數還是如汪世榮去年拿到的教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“清代紫陽縣司法檔案的整理與研究”、李艷君剛剛申請到的國家社科基金“《冕寧縣清代檔案》整理與研究”那樣以拿項目的形式進行。這種靠個人或小范圍的方式進行的檔案整理行為,在時間、技術、經費以及檔案館的支持力度上都有不少的問題,特別是在不能取得檔案館支持的情況下,要想對它進行整理并加以出版,只能是妄想。這樣下來,根本不能滿足檔案利用者的需要,也自然會影響到整個法律史的研究進展。

第二,研究者集中于中青年學者,特別是青年學者上,就整個法史學界而言,并沒有形成利用檔案的風氣。個中原因主要在于檔案整理出版或作數字化處理的太少,要看檔案必須得蹲檔案館,而相當多的研究者,特別是稍有成就的學者由于時問、精力的限制,不愿或不能作出這樣的選擇。除此之外,學術評價機制也是一個原因。看檔案,費時多,出成果慢,“高投入、低產出”,在一片喧囂的學術界是很難讓他們作出這樣的選擇的。

第三,在檔案利用的態度上,不太注意考察檔案敘述的真實性、檔案保存的缺陷性以及與其他資料的互補性。檔案的制作過程可能會存在一定的虛構,而且檔案在各個朝代保存的數量也參差不齊,絕大部分集中在晚清,特別是光緒、宣統年問。不僅如此,同一卷檔案的保存也不一定完整。在這種情況下,我們就不能以晚清的情況推斷出整個清代的事實,也不能因為某一卷檔案沒有堂審記錄,就推出此案件是以“批詞”完案的結論。同樣,我們也不能在看了一定數量的檔案之后,貿然得出一些結論。因為檔案只是記錄了司法程序中的部分情節,許多隱藏在檔案背后的事實仍無法通過檔案的記載來了解,比如衙門的刑訊逼供就不可能通過官方記載的司法檔案來看到;又如我們不能根據檔案里保存有大量的民間細故糾紛,而不去與當時的人口數量、訴訟規模、同一時期的相關著述進行比較,就認為百姓“好訟”.因此,研究者須對此保持足夠的警醒,而且必須將檔案與其他資料進行對證與互補研究。不然,得出的結論不僅難為同行認可,更重要的是可能會與歷史事實截然相反。

第四,在檔案利用的區域上,學者多是集中某一個地方的檔案而不是對幾個地方加以綜合考察,這樣不易于整體史的把握,其運用有限的檔案數量所得出的結論也不一定能讓讀者信服。而學者這種選擇又常常與檔案利用的不便互為因果。

有鑒于此,以官方的力量為主導去整理檔案,研究者在研究中將檔案與上述成文文獻以及族譜、碑刻、文學資料等結合起來,并注意與不同地區,特別是華南地區、華北地區、徽州地區、巴蜀地區進行比較研究,以世界的眼光探求中國傳統法律文化,既要有宏觀眼光,又需有深入考證,既注目于古,也有感于今,并與國外學者展開有深度的學術對話應是今后檔案整理與研究的可能路向。文章出處:.《北大法律評論》第12卷第1輯