自20 世紀90 年代以來,我國學界成體系地翻譯出版了域外作者的大量法學著作①。域外法學著作中文版本的翻譯和出版情況,能夠在一定程度上反映出我國法學界對域外法學文獻所傳達的法學知識和法學理論的引進概況以及在引進中對不同知識資源的倚重傾向。因此,系統地梳理國內學界翻譯域外法學著作狀況,不失為一個觀察域外法學知識和法學理論在我國的傳播狀況以及我國法學界理論研究的域外知識資源來源狀況的可行途徑。與此同時,這種梳理或許還有助于檢驗有關中國法學研究狀況(比如中國法學研究的主導進路、知識譜系、自主意識等)的習慣性看法,進而為診斷法學研究提供一定的經驗基礎。有鑒于此,筆者對我國近些年來翻譯出版域外法學著作的情況進行了初步的統計②和分析,嘗試揭示出域外法學知識和法學理論進入我國法學理論研究過程的基本態(tài)勢。

一、20余年來翻譯域外法學著作的主要形式

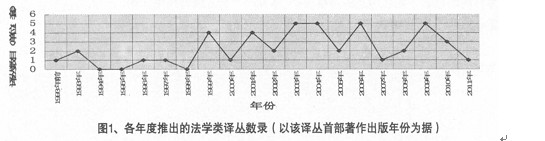

對域外法學著作的翻譯可區(qū)分出兩種形式,一種形式是以譯叢形式體系化地組織翻譯(以下簡稱“體系化翻譯”),另一種形式則是零星地翻譯(以下簡稱“零星式翻譯”),亦即不把翻譯著作納入任何譯叢。對筆者檢索到的已出版的法學類譯叢,本次統計結果如圖1 所示。統計過程中,譯叢出版時間的統計根據是該套叢書中最先出版的中文版著作的出版時間。任一譯叢,都只列入該譯叢的首部著作出版年份內統計,且計數為“1”。亦即,當同一譯叢的翻譯出版跨越數年時,僅計入其首部著作出版年份內,其他任何年份均不再對該譯叢計數。

從圖1 中,可以發(fā)現我國翻譯出版域外法學著作的過程具有三個重要特點。一是以叢書形式翻譯出版域外法學著作具有明顯的連續(xù)性。我國翻譯域外法學著作的過程中持續(xù)不斷地采用了體系化翻譯這一形式,這一過程從20 世紀90 年代初③以來延續(xù)至今從未中斷。需說明的是,1994 年、1995 年以及1998 年這三年中雖然統計表顯示數值為0,但是這只是表明這3 個年份沒有啟動新的譯叢,而不是說這3 年中中斷了域外法學譯叢的翻譯或者出版工作。二是參與體系化翻譯的出版單位逐漸增多。新世紀以來,參與體系化翻譯的出版單位較之于20 世紀后十年發(fā)生了較大變化。這種變化主要表現為,20 世紀后十年中主要是少數幾家出版社各自前后陸續(xù)推出翻譯叢書,進入21 世紀以來,不僅多家出版社都參與了大型法學叢書的翻譯出版。而且,新世紀的第一個十年(2000~2010 年)中,除了2000 年和2007 年外,每年都出現了多家出版社在同一年內競相啟動多套叢書翻譯出版工作的盛況。三是我國法學界倚重的絕大部分域外法學著作,基本上都是通過體系化翻譯這一形式引進的。目前受到關注較多、被引較為頻繁的域外法學作品④,絕大多數都已被1993 年以來陸續(xù)翻譯出版的數十套法學譯叢所囊括⑤。

二、已版法學類譯叢所含著作的學科分布

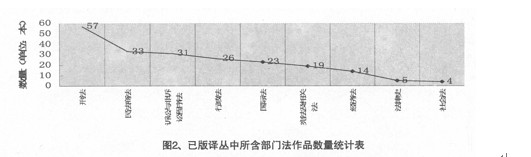

當某一譯叢設定的主題明確限定為某一具體法律部門時,我們把這一譯叢稱為“部門法譯叢”⑥。根據譯叢名稱所顯示的譯叢主題,可從圖1 統計所及的法學類譯叢中識別出“部門法譯叢”若干。比如,法律出版社出版的“民事訴訟法學譯叢”、北京大學出版社出版的“法與經濟學譯叢”以及中國政法出版社出版的“民事訴訟法學精粹譯叢”等等。此外,根據著作的具體主題,又可從非“部門法譯叢”中識別出若干部門法譯著。比如中國人民大學出版社出版的“當代世界學術名著”中的《憲法解釋:文本含義,原初意圖與司法審查》(基思·E·惠廷頓著)以及《英國與美國的公法與民主》(保羅·P·克雷著著)即是屬于憲政領域的著作,中國人民大學出版社出版的“法學譯叢”中的《刑事政策學(新版)》(大谷實著)與《刑法講義總論(新版第2 版)》(大谷實著)則屬于刑法領域的著作,如此等等。無論是部門法譯叢,還是列入非“部門法譯叢”中的那些部門法譯著,都可稱之為“部門法作品”。為此,我們將這兩部分匯總,嘗試統計出已版譯叢中所含部門法作品情況⑦。統計結果如圖2所示。

從圖2 可見,截至目前,僅以部門法譯叢和綜合性譯叢中所包含的部門法著作來看,已翻譯出版的部門法作品以刑法學、民商法學和訴訟與非訴訟程序法學這三個領域的居多,而屬于法律史學方面的作品則最少。

三、已版法學類譯叢的篇幅(已版域外法學譯叢所含著作數量情況)

本次統計所及44 套法學譯叢的篇幅大小不一。為直觀地顯示出各套譯叢的篇幅大小,本次對每套譯叢中已出版的法學著作的數量進行了統計。據圖3 可見,在已經出版的44 套法學譯叢中,所含著作數量最多的10 套譯叢依次是美國法律文庫(中政版)(已出版67 種著作)、當代德國法學名著(法律版)(已出版35 種著作)、外國法律文庫(大百科版)(已出版34 種著作)、當代世界學術名著(人大版)(已出版30 種著作)、漢譯世界名著(政治?法律?社會類)(商務版)(已出版26 種著作)、世界法學譯叢(北大版)(已出版22 種著作)、公法名著譯叢(商務版)(已出版19 種著作)、博觀譯叢(法律版)(已出版19 種著作)、西方法哲學文庫(中國法制版)(已出版17 種著作)以及德國法學教科書譯叢(法律版)(已出版17種著作)。在這10 套譯叢中,由法律出版社出版的有3套(已出版著作共計71 種),由中國政法大學出版社出版的有1 套(已出版著作共計67 種),由商務印書館出版的有2 套(已出版著作共計45 種),由中國大百科全書出版社出版的有1 套(已出版著作共計34 種),由中國人民大學出版社出版的有1套(已出版著作共計30 種),由北京大學出版社出版的有1 套(已出版著作共計22 種),由中國法制出版社出版的有1 套(已出版著作共計17 種)。因此,僅以出版的譯著數量來看,推出譯著最多的前

3 家出版單位依次是法律出版社、中國政法大學出版社和商務印書館。

四、已版44套法學譯叢所含著作的來源

(一)所譯域外法學著作的原作者國籍分布

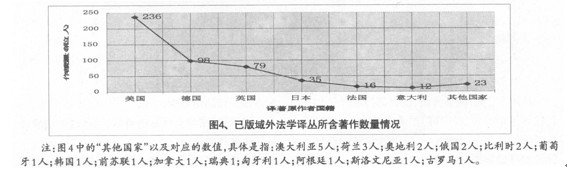

翻譯引進域外法學著作的過程,也是引進域外法學知識和法學理論的過程。為辨識近幾十年來我國通過翻譯這一途徑學習域外法學知識和法學理論的重點對象,有必要對所翻譯的域外法學著作原作者所屬國籍狀況予以梳理。為此,筆者對前述44 套法學譯叢中已經出版的著作作者國籍歸屬進行了統計。統計結果如圖4所示。

圖4 顯示,截至目前,已出版的44 套法學譯叢中,原作者人數最多的6個國家依次是美國、德國、英國、日本、法國和意大利。換句話說,我國學界在以翻譯方式引進域外法學知識和法學理論的過程中,客觀上已經把這6個國家法學家作為重點關注對象了。也因此,我們可以發(fā)現的是,通過翻譯途徑輸入我國的法學知識和法學理論,主要的44 套法學譯叢中,統計所及的476 位譯著原作者中,有315 位來自典型的英美法系(即英國和美國),有126 位來自典型的大陸法系(即德國、法國和意大利),有35 位來自以成功移植法治發(fā)達國家法制為突出特征的日本⑧。其中,英美法系作家、大陸法系作家在統計所及的476 人中,所占比例分別為66.2%和26.5%.因此可以說,我國學界在以翻譯方式引進域外法學知識和法學理論的過程中,對英美法系法學家作品的看重遠遠超過對大陸法系國家法學家作品的看重⑨。換句話講,截至目前,美國和英國這兩個英美法系國家作家的法學著作,是我國法學界最主要的引進對象。

五、結論與反思

基于本文前述統計分析,本文認為,關于1990~2011 這一時段我國通過翻譯形式引進域外法學知識和理論這一主題,可以得出兩點結論:

第一,體系化地翻譯域外法學著作是域外法學知識和理論進入我國學界的基本途徑之一。正如前

文述及,30 年來,嚴格地說,特別是近20 多年來,我國有組織、體系化地翻譯了大量域外法學著作,這一法學著作翻譯活動,不僅時間上經久未息,而且參與這一活動的出版單位和學者較多,更為重要的是,這一翻譯過程產生的中文版域外法學專著在規(guī)模上亦蔚為可觀。正是通過這種有組織、體系化地翻譯運動,眾多域外法學專著及其所傳達的法學知識和理論,得以綿綿不絕地輸入我就是由上述6個國家的法學家所生產的。已出版44 套法學譯叢下譯著原作者所屬法系分布以圖4 統計數據為基礎,把上述6 個國家按照傳統法系標準作出區(qū)分,我們可以進一步發(fā)現這44 套法學譯叢所含著作原作者所屬法系的大致分布狀況。具體如圖5 所示。

從圖5 中可見,已出版國,進入國內讀者的視野。

第二,域外不同國家、不同學者的法學知識和法學理論在我國學界中的影響力呈現明顯的分別。現有統計數據顯示,在大面積引進域外法學著作的過程中,從事法學知識引進活動的國內學者以及進行法學研究和寫作的國內學者,對域外法學專著和法學文獻的傾向性都是極為明顯的:較之于其他域外國家作家的作品,國內學界顯然對美、德、英、日、法、意6 國(特別是美國和德國)作家的作品更為青睞。并且,國內研究者對德、美兩國作家知識產品的倚重還因學科主題呈現出規(guī)律性的差異,即國內學者在民商法學和刑法學方面,傾向于倚重德國作家的知識和理論,而在憲政、司法和刑事程序法學領域,則傾向于依賴美國作家的知識和理論。

最后,不得不提的是本研究中統計數值的精確性可能存在的一定局限。雖然我們耗時前后逾3個月而且耗費了大量的人力才完成本研究所涉及的各項數據的計數、各作家國籍的查證以及相關數據圖表的編制,但是客觀地講,由于整個過程完全依賴于最原始的清點、統計方式,所以在統計所得具體數值方面,并不能保證百分百地精確無誤。不過,我們曾前后經過幾輪對相關數值的復核,盡可能確保將數值誤差控制在可接受的范圍內,因此文章所涉數值對結論的支持,應該是足夠有力的。